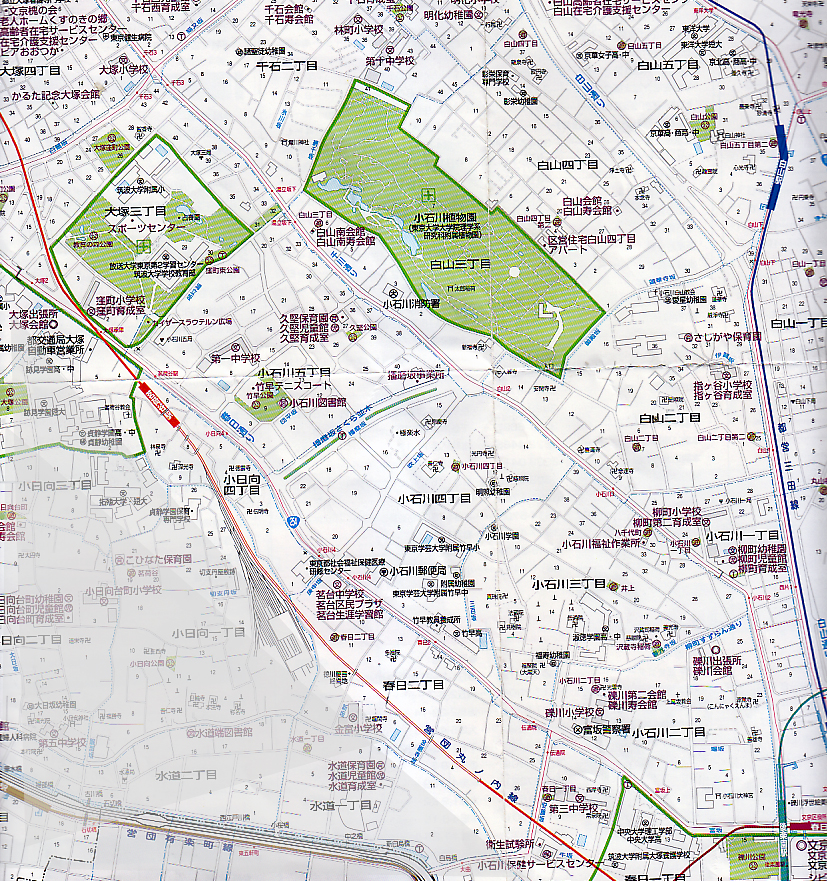

大塚3丁目から仙石に向かい緩やかに左に曲がる坂。宇和島藩主伊達家の別邸があり、池の周囲の木々に白鷺が住んでいたことからその名がついた。

教育の森公園を左に見て、千川へ下る坂。下りはじめの右側に屋根と壁を銅で葺いているため、銅御殿(あかがね御殿)と呼ばれている文化財として価値ある旧磯野邸がある。この坂、両側から緑に覆われ 夏の日は周囲より2度程度はすすしい。坂を下り左に守山藩上屋敷跡につくられた公園。高低差のある斜面地の地形にさまざまな樹木がうっそうと生茂り、池の周りは静かな雰囲気を漂わせている占春園がある。

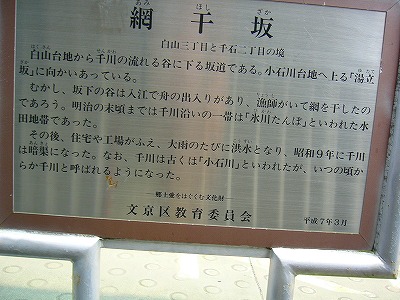

小石川植物園の西側に沿って千川の谷に下る坂。網曳坂ともいわれた。坂下には東京大学 総合研究博物館小石川分館の入口になる。

千川に懸っていた猫又橋にちなむ名の坂。昔、このあたりに妖怪の一種 猫貍(ネコマタ)が赤い手拭をかぶって踊りを踊ったという伝えがあったという。

三百坂 堀坂 準備中

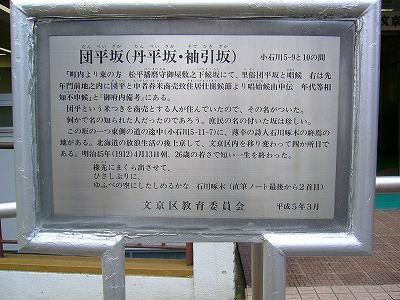

松平播磨守家では、新しく召抱えた「徒の者(かちのもの)(下級武士)」を屋敷のしきたりで、 早くしかも正確に、 役に立つ者かどうかをためすのにこの坂を利用した。

主君が登城のとき、 玄関で目見えさせ、 後衣服を改め、この坂で供に加わらせました。 もし坂を過ぎるまでに 追いつけなかったときは、 遅刻の罰金として金三百文を出させました。

このことから、家人(けにん)たちは「三貊坂」(さんみゃくざか)を「三百坂」と唱え、世人もこの坂名を通称するようになりました。

「堀坂は中富坂町の西より東の方、即ち餌差町に下る坂をいふ。もと其の北側に堀内蔵助(2300石)の邸ありしに因れり。今坂の中途に"ほりさか"と仮字にてしるしたる石標あり。此坂は従来宮内坂又は源三坂と唱へたるものにて。堀坂といへるは其後の称なりといふ」(『

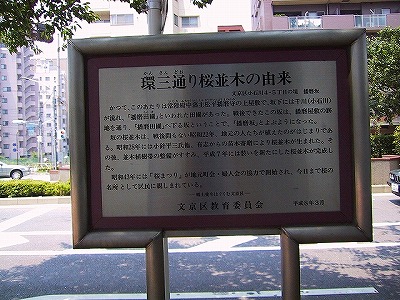

戦後の区画整理で環状3号線道路として造られた新しい坂。この坂から神田川に到るベルト状の土地は半ば死んだ道路計画のため建築制限がされている。

このあたり常陸藩主松平播磨守の上屋敷があり周囲を播磨たんぼと呼ばれていたのでこの名がついたという。地元の協力で桜の木150本が植えられ サクラ祭りが行われるなどサクラで区内で有名となった。

白山神社の跡地に建った綱吉の舘林城主時代の屋敷が白山御殿と呼ばれていたことで坂の名となった。白山御殿はその後、

幕府の薬草園となり、植物園となった。その植物園の東側を千川から白山台へ上る坂。

安藤飛騨守の上屋敷が坂の西側にあったのでこの名がついた。都電(市電)が開通する明治末期までは現在より急な坂であったという。この下は江戸時代まで入江で漁師が網を坂に干したので網干坂ともいわれたという。

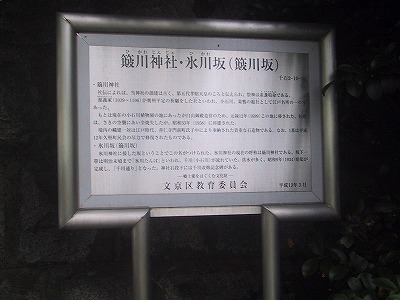

白山台地から千川にくだる坂 簸川神社(ひかわ)の脇の坂なので氷川坂といわれてきた。この坂の下に現在は暗渠になっている千川に祇園橋があったという。

博物館入口

銅屋敷門前

竹早小学校開校地の案内板が立つ竹早公園を左に下り途中に小石川図書館が左側にある坂。この右手奥の通りに石川啄木終焉の地がある。団平という米屋の名がついた珍しい坂。

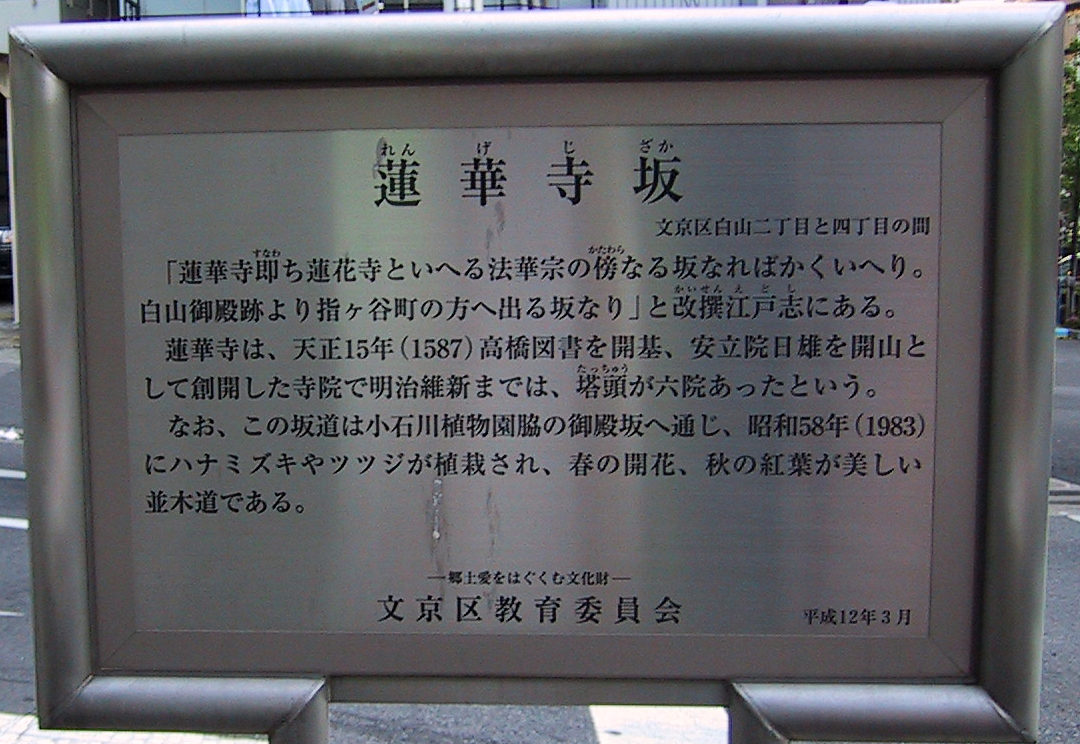

江戸時代このあたりでは大寺であった蓮華寺の裏門のそばの坂であったのでこの名になった。白山御殿の裏に通じるので御殿裏門坂とも呼ばれた。

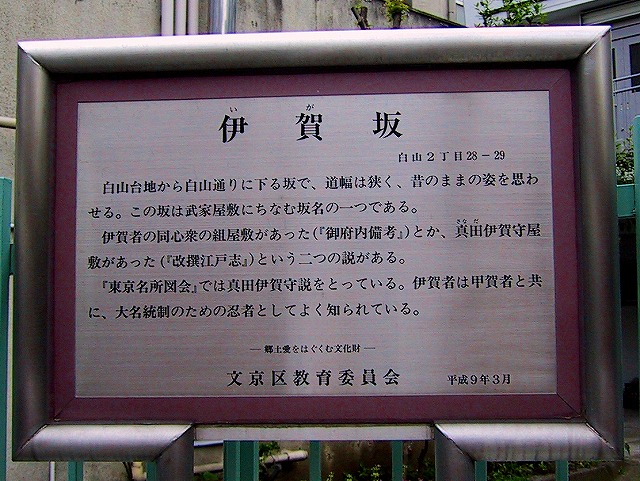

坂の名の由来は伊賀忍者同心衆の組屋敷の存在から、真田伊賀守屋敷の存在からかの二説がある・

極楽水という湧水が吹きあげていたということからこの名がついたという。

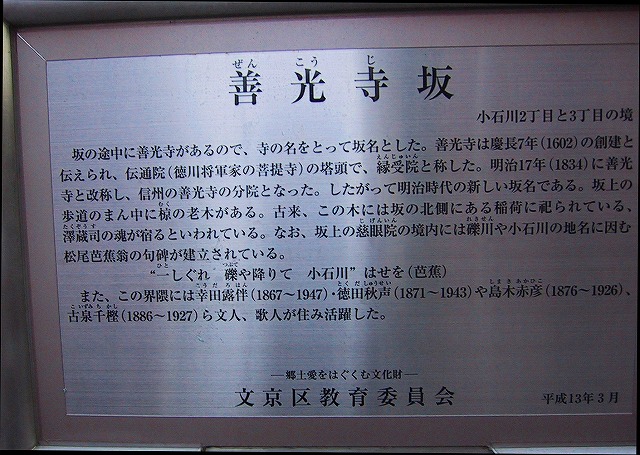

坂の途中の善光寺にちなんで名がついた。坂上の道路の真ん中に道路拡張にも守られた椋(むく)の老木がある。

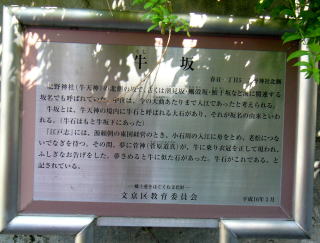

牛天神北野神社の北側の坂。神社の階段と比較するとこの坂の高低差がはっきりする。このあたりは入江だったので鮫干坂、蠣殻坂、汐見坂の名で呼ばれていたという

禅寺。金剛寺が途中にあったためこの名がついたという。坂の東側で永井荷風が生まれ、服部坂下にあった黒田小学校に通っていたという。

準備中

準備中